1978年生まれ。埼玉大学経済学部卒業後、国内大手金融機関、外資系金融機関勤務を経て独立し、株式会社ライフサポートを設立。25年以上の株式投資経験を活かし、徹底的に企業の決算短信を読み込み、チャート分析からはわからない経済分析、個別企業分析をYouTube「カブアカちゃんねる」で展開。全決算を最速分析しているnote『カブアカマガジン』を日々更新中。

前回は決算書で見るべき点として以下の15項目をあげました。

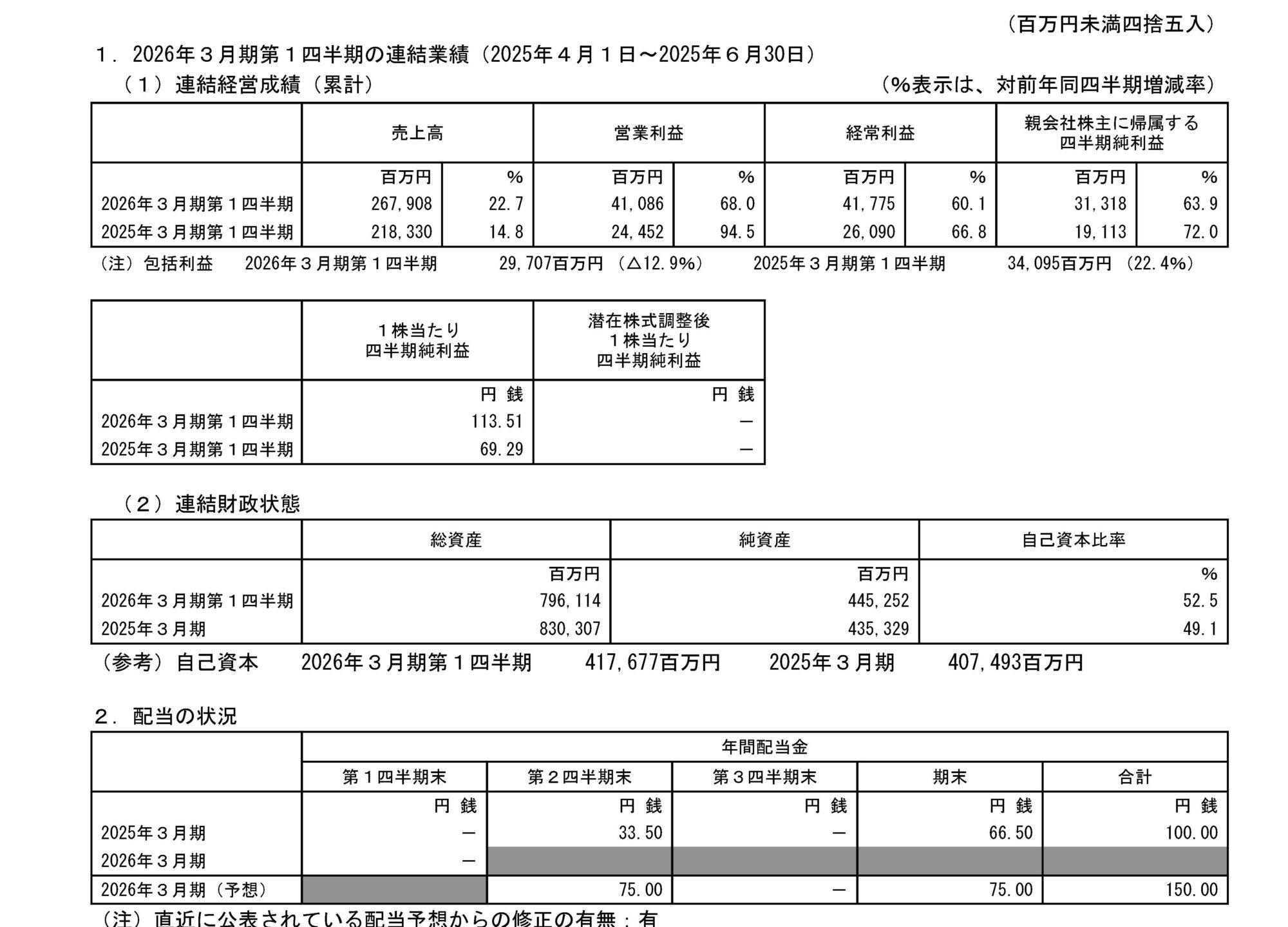

1)割安性(PER、PBR、ネットキャッシュ)

2)配当

3)ROE(自己資本利益率)

4)成長性

5)計画進捗

6)コンセンサス進捗(経常利益)

7)EPS(1株当たりの当期純利益)

8)売上

9)新年度のガイダンス

10)営業キャッシュフロー

11)投資キャッシュフロー

12)財務キャッシュフロー

13)余剰金

14)借り入れ

15)企業のコメント

今回はこの15項目を私がどのように読み込み、投資判断をしているかについてご紹介します。

割安性はPER、PBRよりも「ネットキャッシュ」で

1)「割安性(PER、PBR、ネットキャッシュ)」

PER(株価収益率)は数字が小さいほど割安な株となりますが、業種によって違いがあるので、同業他社で比較する際に使われます。

PBR(株価純資産倍率)は1倍を下回ると割安とされます。

ネットキャッシュについてですが、資産には現預金のような流動資産と土地・建物などの固定資産があり、そのうち、「現金・預金」や「有価証券」などの流動性の高い資産が、時価総額に対してどのくらいの割合なのかを把握しておくことは、その企業の財務状態をイメージするのに非常に役に立ちます。ただし、株を換金する際に税金が取られることも鑑みて、

[(流動資産(現預金)+有価証券)×0.7]-負債

でネットキャッシュを算出し、その数字を時価総額で割って、ネットキャッシュ比率としております。

実は日本にはネットキャッシュが時価総額を超えている企業は結構あります。

例えば、M&Aで企業の買い手の気持ちを考えたとき、PER、PBRだけで割安、割高を判断するのではなく、ネットキャッシュ比率(ネットキャッシュ÷時価総額)が高いほど美味しい企業といえます。つまり、その企業が現ナマいくら持っているかがわかり、買収してすぐに儲かるイメージもできてしまう企業で、日本にはこうした企業が多いのです。