一級建築士、宅地建物取引士。

多くの大工棟梁を育てた工務店の三代目として育つ。家業をベースにした「地場工務店を経営する一級建築士事務所」として多様な暮らしに寄り添った家づくりを実現。「住まう人のやりたいをかたちに」を経営理念とし、家の設計から新築やリフォームの建築工事までをワンストップに取り組む家づくりに詳しい専門家。

家をかたちづくっているものはいろいろあって、それぞれに「決まり事」があります。とはいえ、家づくりで大切なのは「決まり事」よりも「住み心地」をよく考えることです。「こんな暮らしがしたい」「あんな生活もいいじゃない」ということを考えることが、家づくりのスタートです。

小林桂樹2025/04/04

1)家[いえ]

「家」は「住宅」「住まい」「城」などさまざまな言い方をします。

その原点は、雨、露を避けるために柱を建て、屋根を掛けてつくられたものです。はじめは簡単につくられたものに外壁を張って、入り口や窓を付け、快適に生活できる環境がつくられるようになってきました。

それが家なのですから、もっと自由に、気ままな発想でつくってよいはずです。しかし、実際に家を建てるとなると、「無難な」間取りと「個性的な」外観で「快適そう」な家を買ってしまことがほとんどでしょう。

なぜなら、家は「高いお買い物」であると同時に、できあがって使ってみないと、使い心地はわからないから、失敗したくないという思いが強くなってしまい、誰もがやっているオーソドックスな家に落ち着いてしまうのでしょう。しかし、そんな家だからこそ、発想を変えることが大切なのです。

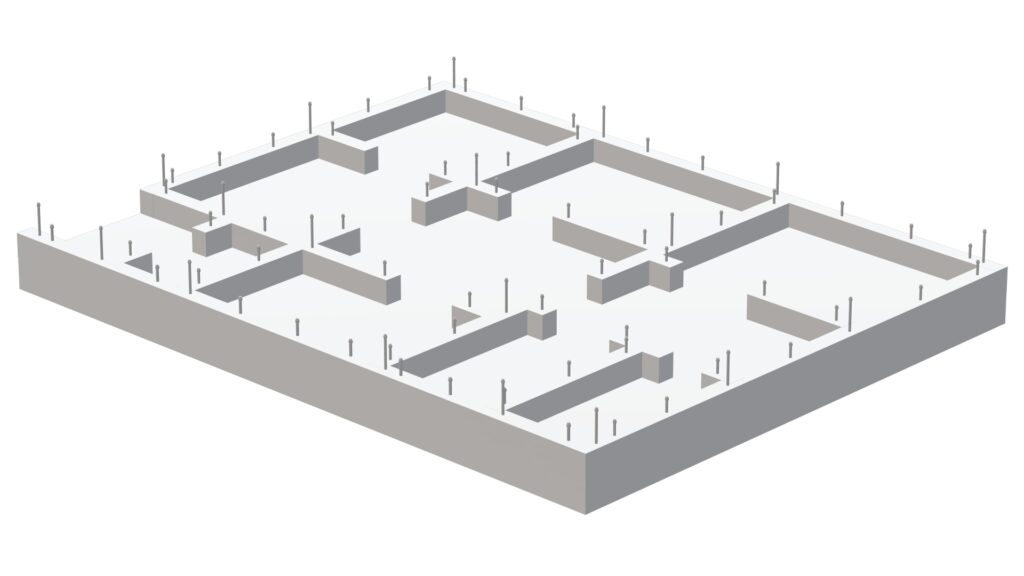

2)基礎[きそ]

建物を地盤にしっかり根付かせるためにつくられるもの。

現在は鉄筋を入れたコンクリート(鉄筋コンクリート)でつくられるのが一般的。主なものに『布基礎』『べた基礎』『独立基礎』がある。

3)布基礎[ぬのきそ]

基礎のなかでも、もっともポピュラーな基礎。

基礎の断面は逆T字型をしている。地盤との相性は申し分ないが、最近は、『べた基礎』の人気におされている。

4)べた基礎[べたきそ]

地盤(地面)にべた~と鉄筋コンクリートを敷き込む基礎。見た目が強そうなので人気があるが、地盤との相性に左右されやすく、その自重で「不同沈下(ふどうちんか)」を起こすものもある。

※不同沈下(不等沈下)とは、建物の重みによって地盤が不均一に沈下し、建物が傾いてしまう現象。家が傾く主な原因。

5)独立基礎[どくりつきそ]

コンクリートでつくられた丸型や四角形の柱のかたちをしている。それぞれが独立しているのでこう呼ばれている。

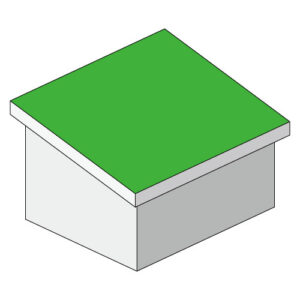

6)屋根[やね]

かたちはさまざまで、家の佇まいに大きな影響を与えている。

代表的なものに「方流れ」「切り妻」「寄せ棟」「入り母屋」がある。建物を建てる場所で使うことができる仕上げ材が決められている。

7)片流れ[かたながれ]

屋根の勾配が片側だけについている屋根のかたち。

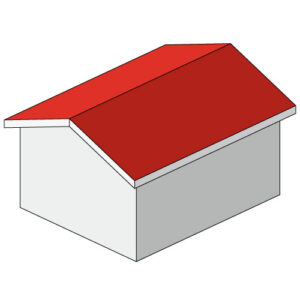

8)切り妻[きりづま]

屋根の勾配が両側についている屋根のかたち。

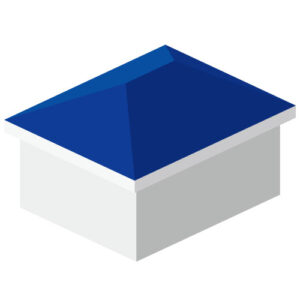

9)寄せ棟[よせむね]

屋根の勾配が四方についている屋根のかたち。

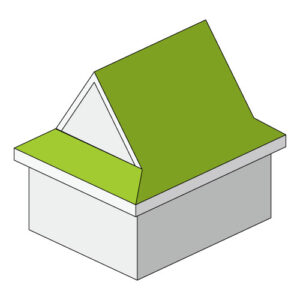

10)入り母屋[いりもや]

切り妻と寄せ棟を合せた屋根のかたち。

【関連記事】家づくり用語集

この記事を書いた人

小林桂樹株式会社パウムテック代表取締役

一級建築士、宅地建物取引士。

多くの大工棟梁を育てた工務店の三代目として育つ。家業をベースにした「地場工務店を経営する一級建築士事務所」として多様な暮らしに寄り添った家づくりを実現。「住まう人のやりたいをかたちに」を経営理念とし、家の設計から新築やリフォームの建築工事までをワンストップに取り組む家づくりに詳しい専門家。

※このサイトは「事業再構築補助金」を活用しています