政治・経済、都市開発・不動産、再開発等に関係するプロフェッショナル集団。主に東京の不動産についてフィールドワークを重ねているが、再開発事業については全国各地の動きをウォッチしている。さらにアジア・欧米の状況についても明るいメンバーも参画している。

住宅着工戸数減少のなかで木造共同住宅だけが大幅増

猫も杓子もタワマンの世の中で、密かに木造共同住宅、いわゆる木造アパートの着工数が伸びている。

国土交通省が1月31日に発表した建築着工統計調査報告によると、2024年の新設住宅着工戸数は前年比3.4%減の79万2098戸となった。住宅着工戸数が80万戸を割ったのはリーマンショック翌年の09年以来、15年ぶりのことだ。

特に下げ幅が大きいのが非木造住宅で、鉄骨鉄筋コンクリート造は前年比-21.9 %、鉄筋コンクリート造は-4.0%、鉄骨造は-12.3%などとなっている。建築・不動産業者にとってはゲンナリするような数字だが、こうした状況の中で大きく伸びているのが木造共同住宅だ。

建て方別の統計を見ると、木造共同住宅の新設住宅着工戸数は7万2579戸で、前年比+17.8%の大幅増となっている。これに対して、木造一戸建は-5.5%の31万6787戸という結果になった。マンションや戸建てが苦戦するなか、木造共同住宅が増えているのは驚きだ。ちなみに、木造長屋建も+9.3%の6万2863戸と好調である。

「資産防衛」テッパン対策はアパート建設か?

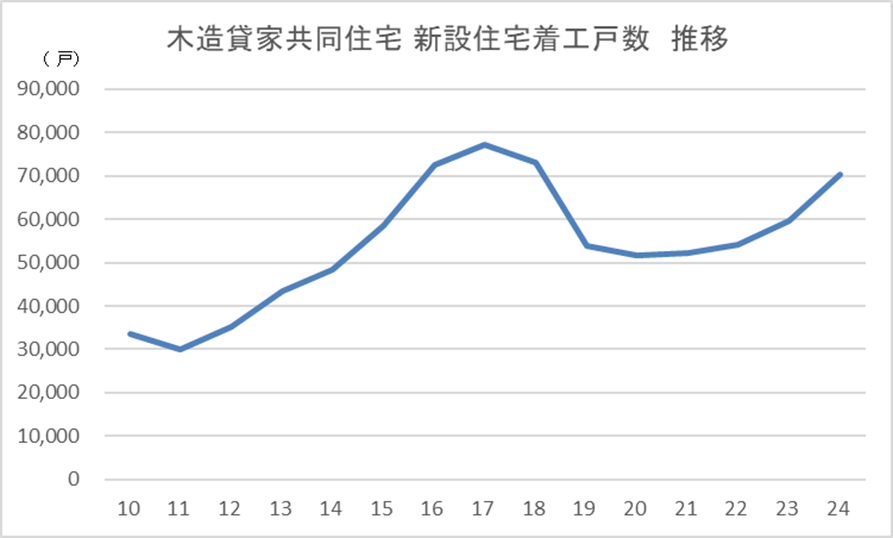

建て方別の統計には持家や分譲住宅も含まれているため、貸家だけを抜き出すと、木造共同住宅の貸家は前年比+17.9%の7万314戸となる。木造の貸家というとセピア色の昭和なイメージがあり、実際、一時は減少の一途をたどっていた。木造貸家共同住宅の新設住宅着工戸数は、公表されている1989年以降では90年が最も多く、18万4515戸となっていたが、その後は右肩下がりで、2011年には3万81戸まで落ち込んだ。いわば昭和と共に去りぬ、である。

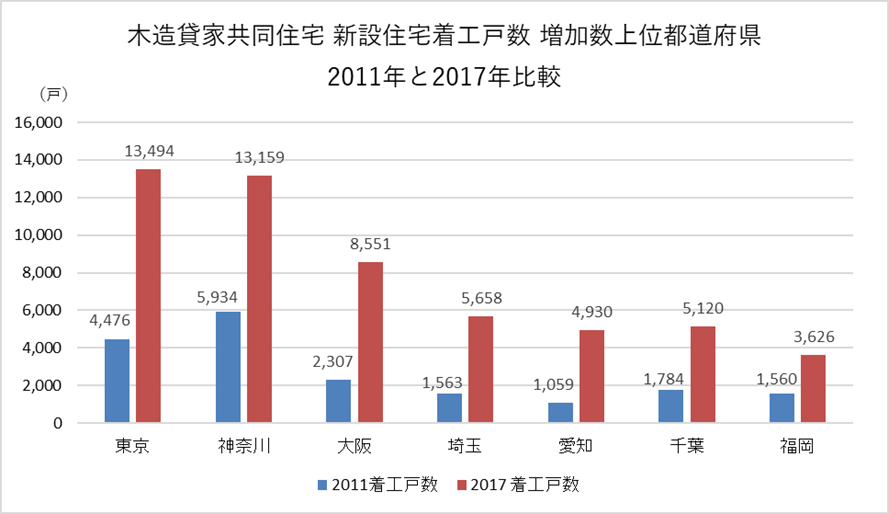

ところが、12年からは再び上昇に転じ、17年には過去20年で最多の7万7221戸となった。特に16年の伸びが大きく、前年比+23.9%を記録している。これは11年の東日本大震災や16年の熊本地震の復興特需かと思いきや、地域別に見ると、違う事情が見えてくる。

11年から17年にかけて木造アパートが急増したのは、実は東京、神奈川、大阪、埼玉などの都市圏である。たとえば、東京では11年の木造貸家共同住宅の新設住宅着工戸数が4476戸だったのに対して、17年は1万3494戸で、200%以上の増加率となっている。

その背景にあると見られるのが相続税の改正だ。13年の税制改正により、15年1月から相続税の基礎控除が引き下げられ、課税対象の範囲が広がった。一時は瀕死状態だった木造アパートが息を吹き返したのはまさにこの時期である。

3月19日、国土交通省は2025年の地価公示(1月1日時点の地価)を公表したが、住宅着工件数が減るなかで、公示地価は4年連続で上昇している。この状況をみると、木造貸家共同住宅の新設住宅着工戸数は今後も増える可能性がありそうだ。